2024年10月25日

車中泊の小道具

当ブログは釣りがメインテーマで、海でのボート釣りが主な釣りにて海況に左右され、茨城の海は荒れやすく出艇の頻度が低くなるばかりである。

と海況のせいにしているが、歳とともに体力と同時にモチベーションも下がる一方で、最近は釣りより釣り前日の前乗り車中泊キャンプがメインになりつつある。ww

そこで私の車中泊(料理)の主な道具をお披露目してみよう。

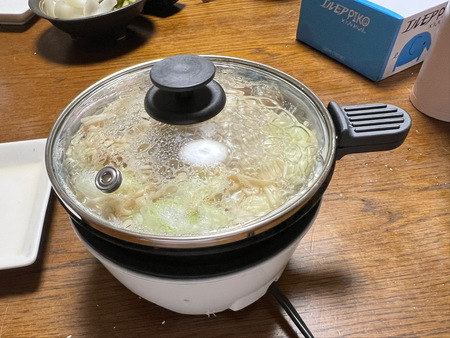

一番重宝しているのが「ちょこっと家電」

車での一人鍋は晩酌にぴったり。

以上ですが、今週末も茨城の海は1.4~1.5mの波でボート釣りに行けません。

無理して出艇しても私の小舟では揺れで釣りにならず、港内で鰺ぐらいは釣れるかもですが、どうせ行くなら沖で大物釣りたいですからね。残念!

と海況のせいにしているが、歳とともに体力と同時にモチベーションも下がる一方で、最近は釣りより釣り前日の前乗り車中泊キャンプがメインになりつつある。ww

そこで私の車中泊(料理)の主な道具をお披露目してみよう。

道具と言っても昨今は家電が多く、ポータブルバッテリーは必需品だ。

手前と上に乗っているのはいづれも300wで、下のやや大きなのが

ECOFLOW 870wで合計1470w分が用意されている。

手前と上に乗っているのはいづれも300wで、下のやや大きなのが

ECOFLOW 870wで合計1470w分が用意されている。

DretecのIHコンロだが、出力は500w程度に下げて使用。

小型のカセットガスコンロ。

2階層の炊飯で、下で炊飯、上で蒸し料理や温めができる。

下でパスタ+玉葱+ベーコン+水。

上にレトルトのパスタソース。

パスタの茹で時間が過ぎたらソースと合体。美味しいです。

一番重宝しているのが「ちょこっと家電」

車での一人鍋は晩酌にぴったり。

晩酌と言ったら水割りの氷である。この氷用ジャグは容量2.5リットル

で口元が大きく、氷の入れ出しに超便利である。

また容器はステンレス製の真空構造にて優秀だが、上部の蓋も

ステンレス製なら言う事無しだが・・・

で口元が大きく、氷の入れ出しに超便利である。

また容器はステンレス製の真空構造にて優秀だが、上部の蓋も

ステンレス製なら言う事無しだが・・・

ついでと言ってはなんだが、簡易トイレである。

実際には未だ未使用だが、緊急時に小ぐらいは使うかもです。

実際には未だ未使用だが、緊急時に小ぐらいは使うかもです。

以上ですが、今週末も茨城の海は1.4~1.5mの波でボート釣りに行けません。

無理して出艇しても私の小舟では揺れで釣りにならず、港内で鰺ぐらいは釣れるかもですが、どうせ行くなら沖で大物釣りたいですからね。残念!

2024年10月18日

諏訪湖の旅三泊三日(その弐)

にほんブログ村

10月13日(日)

次に向かうのは最終目的地でもある「高ボッチ高原」です。

耳慣れない名前の高原で私も知らなかったのですが、妻が絶景を聞きつけ是非行ってみたいとの事で、以前、風景写真撮影に凝っていた私もそれならと向かった。

海抜1643mの駐車場からの眺めは向かいに穂高連峰などの北アルプス。

眼下には松本市が広がります。

眼下には松本市が広がります。

高ボッチ山の山頂までは約15~20分。早速、夫婦で登ってみた。

眼下に諏訪湖を見下ろす中々の絶景である。

眼下に諏訪湖を見下ろす中々の絶景である。

どうやら雲がなければ諏訪湖の向こうには富士山も見えるらしい。

それならと夜景と早朝写真の撮影を計画し下山。

それならと夜景と早朝写真の撮影を計画し下山。

晩酌後、外に出るとすっかり暗くなり松本市内の夜景が美しい。

それではと諏訪湖側の夜景を求めてヘッドランプを頼りに山頂を目指して夜道を登った。

中々の絶景であるが、ただの明るい

街明かりの写真になるので月をいれてみた。

街明かりの写真になるので月をいれてみた。

駐車場横にはキャンプ場があり、テント泊は1000円。

オートサイトでも3000円とリーズナブルでバイカーも多く泊まっていた。

オートサイトでも3000円とリーズナブルでバイカーも多く泊まっていた。

10月14日(月)

早朝5時前、妻を起こさないよう静かに用意して山頂を目指した。

諏訪湖の雲海と朝焼けの富士山

全てiPhone 13proでの写真撮影だが、一眼レフカメラで撮りたかった。

それも昔のようにリバーサルフイルムで撮りたかったなぁ。

と言ってもリバーサルフイルムカメラはPENTAX67mmや35mmカメラも処分して無いんですけどね。

デジタル一眼レフはCANON20Dや6D等を持っていますが、三脚やレンズがかさばり最近はあまり持ち歩かなくなっています。

以上で全ての旅目的をはたし、約270km一般道の帰路につきました。

夕方17時ごろには無事に帰宅できました。今回は初めて行く場所が殆どで満足できた車旅でした。

次回の車旅は、11月1日から10日の間の岐阜県の旅です

2024年10月17日

諏訪湖の旅三泊三日(その壱)

にほんブログ村

10月11日(金)

金曜日夜出発、一般道夫婦の旅の始まりです。長編ですがお付き合いください。

先ずは途中で食料買い出しと群馬県の「道の駅甘楽」向けてのドライブ。

のんびり走るも22時頃には到着し、晩酌を楽しみ就寝した。

到着時は地元の若者がたむろっていましたが、

24時前には解散したらしく熟睡できました。

24時前には解散したらしく熟睡できました。

10月12日(土)

早々に朝食を済ませ、佐久市経由で一気に諏訪市に向けて一般道を走る。

一般道の車旅、若い頃は目的地まで高速道をかっとんで行きましたが、田舎道の風景を楽しめる歳になりました。

こんな素敵なところがあったんだぁって事、結構ありますよ。

そんな道中で気が付いて寄ったのが、

諏訪大社の祭りで有名な木落し坂です。

丸太が滑り落ちる坂は写真では解かり辛く画像は没にしましたが、テレビのニュースなどで丸太にまたがって滑り降りる場面は想像を絶するばかりです。

木落坂といえば諏訪大社で、本宮・下社・春宮・秋宮で構成される神社で、四つの諏訪大社全てを見て周るつもりだったが、時間の都合上、本宮のみの見学とした。

その本宮に向かう途中、妻が前情報でバカ安のスーパーが近くにあるので行こうと言い出した。

そのスーパーの名は、「ラ・ムー」。

いやぁ安いこと安いこと、驚きのスーパーです。

先ずは入り口近くにあるタコ焼きですが、普通の焼きたてのたこ焼き6個入りパックがなんと100円。

同じお店で売っているソフトクリームも100円。

店内に入ると、焼きそばパンなどの調理パンのほとんどが100円。のり弁や焼き鯖弁当が198円。安月給の若かれし頃なら泣いて喜ぶ驚きの値段です。若い頃じゃなく今でも自宅の近くにあって欲しいスーパーですね。

ネットで調べると関西方面には数多く店舗があるようですが、関東方面にないようです。残念!

次に向かったのが奥蓼科の「御射鹿池(みしゃがいけ)」です。八ヶ岳中信国定公園内の農業用水ため池ですが、湖面に映る緑の景観が魅了です。

紅葉時期に再訪したいものです。

今回の記事画像は全てiPhoneで撮ったものですが、一眼レフカメラを持ってくれば良かったのにと後悔しきりでした。

次は「道の駅ビーナスライン諏訪湖」です。

道の駅ビーナスライン蓼科湖公園エリアで開催される花火大会を楽しみたく、ここを今夜の車中泊場所と決めた。

満車状態の道の駅への駐車は諦め気味でしたが、ラッキーにも警備員にバスエリアへ誘導された。

隣にはマイクロバスやクラスCのキャンピングカーなどが泊まっていたが、車の後ろに椅子などを出して夜の花火大会に備えていた。

https://youtu.be/zKAwyPy6MIc

特等席での最高の花火見学でした。

10月13日(日)

先ずは午前から道の駅近くの日帰り温泉「小斉の湯」貸し切り温泉を楽しむ。

露天風呂から見える落葉樹も色づき始め、高台に

位置する温泉は絶景と朝風呂が贅沢この上ない。

一風呂浴びたあとは昨日行ったスーパーに直行。バカ安の弁当やソフトクリームを買い、車中飯のため諏訪湖ヨットハーバー横の駐車場に向かった。

諏訪湖際の無料駐車場で車中飯。随分昔もこの場所に

キャンカーを停めてワカサギ釣りしたのを思い出しました。

続く

2024年10月10日

ソーラー充電計画その弐(ソーラーパネル選択)

ソーラーパネルでの充電計画は娘婿から100wパネル1枚を頂戴したところから始まる。

どうせなら、もう一枚100wを購入して並列につないでの設置をとネットで探すと、200w×2枚セットで1万円を切るソーラーパネルを発見。

しかし、あまりにも安価の商品に怪しさ満載。めっちゃ怪しいが試しに買ってみようとポチってみた。

あまりにも怪しいので出力電圧や電力をを調べてみた。

先ずはパネル毎の出力電力だが、

反射で見づらいが、一番左の数値がソーラーパネルが発電している電力でどちらも18~20w位だが。数値が低くても曇天だから致し方ない。

それより100w一枚でも20w発電しているが、200w×2枚セットでも18~20wと変わらないとは期待外れと言わざる得ない。

ただ晴れ間の好天時の差は解からずです。

次に電圧を調べてみた。やはり双方とも17v位で、200w×2枚セットに付属していた充電コントローラーに接続してみたが、サブバッテリーへの出力電圧は入力側と同じ17vで変化無し。

やはりオマケのチャージャーコントローラーじゃダメですね。

一次側も二次側も変化無しの17vではバッテリーが壊れてしまう。

そこで高価だが、RENOGY バッテリーチャージャー12v 40Aを購入し二次電圧を測ってみた。

てな訳で、耐久性や安定品質を鑑みて頂戴物の100wを取り付ける事にしました。

あと問題はRENOGY バッテリーチャージャーを狭い車の何処に付けるかですね。

どうせなら、もう一枚100wを購入して並列につないでの設置をとネットで探すと、200w×2枚セットで1万円を切るソーラーパネルを発見。

しかし、あまりにも安価の商品に怪しさ満載。めっちゃ怪しいが試しに買ってみようとポチってみた。

右の一枚が頂戴した100wパネルで、左側2枚が

200w×2枚セットの超怪しいソーラーパネル

200w×2枚セットの超怪しいソーラーパネル

あまりにも怪しいので出力電圧や電力をを調べてみた。

先ずはパネル毎の出力電力だが、

反射で見づらいが、一番左の数値がソーラーパネルが発電している電力でどちらも18~20w位だが。数値が低くても曇天だから致し方ない。

それより100w一枚でも20w発電しているが、200w×2枚セットでも18~20wと変わらないとは期待外れと言わざる得ない。

ただ晴れ間の好天時の差は解からずです。

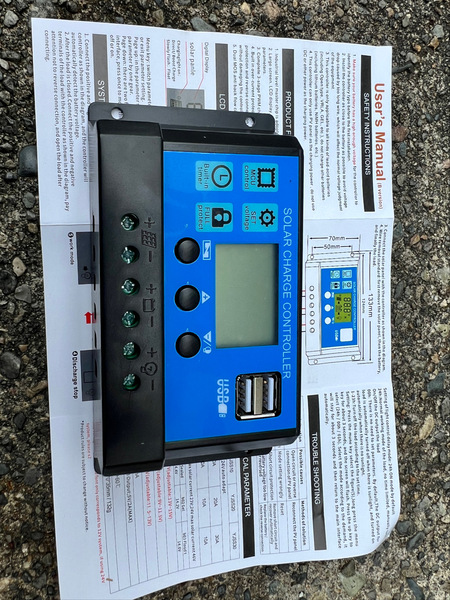

次に電圧を調べてみた。やはり双方とも17v位で、200w×2枚セットに付属していた充電コントローラーに接続してみたが、サブバッテリーへの出力電圧は入力側と同じ17vで変化無し。

やはりオマケのチャージャーコントローラーじゃダメですね。

200w×2枚セット付属の Solar Charge Controller

一次側も二次側も変化無しの17vではバッテリーが壊れてしまう。

そこで高価だが、RENOGY バッテリーチャージャー12v 40Aを購入し二次電圧を測ってみた。

RENOGY バッテリーチャージャー12v 40A

やはり正規品の安定品質、14vと問題なし。

てな訳で、耐久性や安定品質を鑑みて頂戴物の100wを取り付ける事にしました。

あと問題はRENOGY バッテリーチャージャーを狭い車の何処に付けるかですね。

2024年10月03日

ソーラー充電計画 その壱(屋根ラッピング編)

義弟から100wのソーラーパネルを頂戴しポタ電の充電に使おうと計画していたが、どうせなら100wをもう一枚追加して200wを車の屋根に取り付け様とネットで調べていると、200w×2枚セット=400wが安価で売っていた。

早速ポチって入手。

そのソーラーパネルは薄型フレキシブルで、屋根に張り付けるタイプ。

強力な両面テープやコーキングで張り付けるのだが、万一故障などで外す場合、車の屋根塗装が心配でラッピングしてからの貼り付けを計画。

気泡がところどころ入り、カッターで空気抜きの穴をあけながら

押さえて平らにしたが、30°近い気温は高過ぎて粘着力が強すぎる。

引っ張りながら貼り進めるのだが、最後の方は部分的にシートが伸びてシワになる。一旦シワになると元に戻らない。

どうせパネルが乗るし、屋根の上だから目立たないだろうと自分に言い聞かせて完成とした。

次はソーラーパネル取り付けと配線です。

早速ポチって入手。

そのソーラーパネルは薄型フレキシブルで、屋根に張り付けるタイプ。

強力な両面テープやコーキングで張り付けるのだが、万一故障などで外す場合、車の屋根塗装が心配でラッピングしてからの貼り付けを計画。

ラッピングフィルムは1500mm×3m、他工具セット一式を購入!

早速、後部から貼ってみた。

最初はそれなりに貼れたが!

最初はそれなりに貼れたが!

気泡がところどころ入り、カッターで空気抜きの穴をあけながら

押さえて平らにしたが、30°近い気温は高過ぎて粘着力が強すぎる。

引っ張りながら貼り進めるのだが、最後の方は部分的にシートが伸びてシワになる。一旦シワになると元に戻らない。

どうせパネルが乗るし、屋根の上だから目立たないだろうと自分に言い聞かせて完成とした。

次はソーラーパネル取り付けと配線です。

2024年09月23日

気まぐれ群馬の車中泊の旅

9/20(金)20時頃、急遽、妻と群馬に向けて下道の旅に出発。

途中、栃木市のスーパーに寄り晩酌のビールや肴を購入。一路、「道の駅まえばし赤城」を目指す。

10;30頃に着き、周りを見渡すとなんと車中泊が多いことか。キャンピングカーも多いが、車窓にシェードを貼った普通車や軽四での車中泊が駐車場の5割以上を埋め尽くす。如何に車中泊の旅が流行っているかを実感する。

九月も後半だと言うのにまだまだ蒸し暑い夜、私達はポータブルエアコンを起動して夫婦で晩酌を楽しむ。

晩酌を終え、エアコンをかけっぱなしで寝たいがポータブル電源の残容量が心配で、網戸頼みで寝床につくが寝苦しい。

翌朝は寝不足だが早起きし、6時半頃には伊香保温泉に向け車を走らせた。

伊香保温泉で日帰りの湯でも入る予定でしたが、朝8時は早過ぎで閑散とした温泉街を後にした。

次なる目的地は近くの「おもちゃと人形自動車博物館」を見学。

あまり期待はしていなかったが、

他にも多彩なミニクーパーの数々など、懐かしい国産車が数多く展示されていました。

久し振りに見応えのある博物館(入場券1300円)でした。

次は道の駅「川場田園プラザ」です。

1日まるごと楽しめる!遊べる食べれる道の駅| 道の駅 - 川場田園プラザ (denenplaza.co.jp)

道の駅全国トップ20中、5位は超人気だと思われるが私的には・・・

てな訳で写真無しで今夜の車中泊の「RVパーク 農産物直売所 尾瀬市場」に向けて出発。

尾瀬市場は群馬県沼田市利根町にある、年中無休の農産物直売所です。関越自動車道 沼田I.C.から国道120号線で約25分、名勝吹割の滝を越えてすぐの場所にあり、さらに進むと片品村、その奥は尾瀬高原や中禅寺湖、日光へとつながる立地となっています。

電源付き・シャワー・トイレ・ゴミダンプ無料。

車内ポータブルエアコン使いたい放題の電源はありがたい。早速、シャワーで汗を流し、明るい頃からエアコン全開で夫婦でビャール乾杯。

当然、快食・快眠でした。

我が家は「くるま旅クラブ」の会員により、利用料金1600円でした。

翌日はのんびり道の駅「湧水の里しおや」で昼食をとり帰路に就いた。

なかなか気分転換になる良い車旅でした。

途中、栃木市のスーパーに寄り晩酌のビールや肴を購入。一路、「道の駅まえばし赤城」を目指す。

10;30頃に着き、周りを見渡すとなんと車中泊が多いことか。キャンピングカーも多いが、車窓にシェードを貼った普通車や軽四での車中泊が駐車場の5割以上を埋め尽くす。如何に車中泊の旅が流行っているかを実感する。

九月も後半だと言うのにまだまだ蒸し暑い夜、私達はポータブルエアコンを起動して夫婦で晩酌を楽しむ。

晩酌を終え、エアコンをかけっぱなしで寝たいがポータブル電源の残容量が心配で、網戸頼みで寝床につくが寝苦しい。

翌朝は寝不足だが早起きし、6時半頃には伊香保温泉に向け車を走らせた。

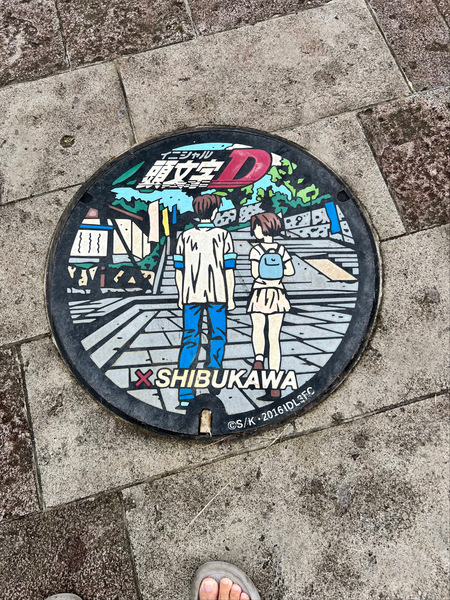

伊香保温泉のシンボル的階段です。

伊香保温泉といえば榛名山で、その昔、伊香保温泉から

榛名山頂上のドライブコースを背景にした漫画の

「イニシャル頭文字D」。随分、夢中で読み漁ったものです。

榛名山頂上のドライブコースを背景にした漫画の

「イニシャル頭文字D」。随分、夢中で読み漁ったものです。

伊香保温泉で日帰りの湯でも入る予定でしたが、朝8時は早過ぎで閑散とした温泉街を後にした。

次なる目的地は近くの「おもちゃと人形自動車博物館」を見学。

あまり期待はしていなかったが、

昭和33年完成の東京タワーや東京オリンピック時代の街並み。

私が小学生の頃だと思うが、なんともはや懐かしい。

私が小学生の頃だと思うが、なんともはや懐かしい。

模型ではありません。実車です。

それも若い頃(19歳)に私が実際に購入した[HONDA S800]です。

見れば見るほど懐かしい。私、オープンカー好きなんです。

一台目は「HONDA S800」ですが、「MGB」「フィアットX1-9」

「ユーノスロードスター」を乗りました。当然、普通のセダンにも

乗りましたけどね、WW

それも若い頃(19歳)に私が実際に購入した[HONDA S800]です。

見れば見るほど懐かしい。私、オープンカー好きなんです。

一台目は「HONDA S800」ですが、「MGB」「フィアットX1-9」

「ユーノスロードスター」を乗りました。当然、普通のセダンにも

乗りましたけどね、WW

この車も「HONDA S800」購入時に迷った「TOYOTA S800」

通称ヨタ8です。当時の大衆車で空冷のパブリカを流用したエンジンが

気に入らず、「HONDA S800」を選択したのを思い出しました。

通称ヨタ8です。当時の大衆車で空冷のパブリカを流用したエンジンが

気に入らず、「HONDA S800」を選択したのを思い出しました。

私が中学生の頃、凄いスタートダッシュに驚いた、

「ダットサン フェアレディーSR311」です。

今でも中古車で見かける事がありますが、6~700万円ぐらいですね。

「ダットサン フェアレディーSR311」です。

今でも中古車で見かける事がありますが、6~700万円ぐらいですね。

他にも多彩なミニクーパーの数々など、懐かしい国産車が数多く展示されていました。

久し振りに見応えのある博物館(入場券1300円)でした。

次に向かったのはモツ煮で人気絶頂の「永井食堂」。

店内でモツ煮定食を食べたい客の長い行列は朝から切れる事はないが、

私達は持ち帰りのため一切並ばず大量に購入。

店内でモツ煮定食を食べたい客の長い行列は朝から切れる事はないが、

私達は持ち帰りのため一切並ばず大量に購入。

次は道の駅「川場田園プラザ」です。

1日まるごと楽しめる!遊べる食べれる道の駅| 道の駅 - 川場田園プラザ (denenplaza.co.jp)

道の駅全国トップ20中、5位は超人気だと思われるが私的には・・・

てな訳で写真無しで今夜の車中泊の「RVパーク 農産物直売所 尾瀬市場」に向けて出発。

尾瀬市場は群馬県沼田市利根町にある、年中無休の農産物直売所です。関越自動車道 沼田I.C.から国道120号線で約25分、名勝吹割の滝を越えてすぐの場所にあり、さらに進むと片品村、その奥は尾瀬高原や中禅寺湖、日光へとつながる立地となっています。

電源付き・シャワー・トイレ・ゴミダンプ無料。

車内ポータブルエアコン使いたい放題の電源はありがたい。早速、シャワーで汗を流し、明るい頃からエアコン全開で夫婦でビャール乾杯。

当然、快食・快眠でした。

我が家は「くるま旅クラブ」の会員により、利用料金1600円でした。

翌日はのんびり道の駅「湧水の里しおや」で昼食をとり帰路に就いた。

なかなか気分転換になる良い車旅でした。

2024年09月17日

我が家のキャンピングカー

我が家は三人家族なのに四台の車があります。

自作キャンピングカーだが、構造変更申請にて税金が安い貨物登録車です。

釣りに使うボートを牽引できる車は、我がステップワゴンのみです。

如何せん乗車定員2名にて家族全員は乗れません。

てな訳で、家族三人の共通した趣味はキャンピングカーで各々の車に調理用の道具が装備されており、その中の一つのちょこっと家電三台をもちより、三人で一人鍋を楽しみました。(笑)

先ずは妻が購入したキャンピングカーのグローバル社製のアスリート。

4人乗車(6人就寝)で家族で長距離旅行に適応。

4人乗車(6人就寝)で家族で長距離旅行に適応。

次は娘が購入した軽四のキャンピングカーインディア727。

屋根がポップアップし就寝場所を増やす事ができる。何よりポップアップすると

車中で立つことができ、いっきに開放感が広がります。

屋根がポップアップし就寝場所を増やす事ができる。何よりポップアップすると

車中で立つことができ、いっきに開放感が広がります。

そして私の釣り車ステップワゴン。乗車定員2名、就寝2名の自作キャンピングカー。

自作キャンピングカーだが、構造変更申請にて税金が安い貨物登録車です。

釣りに使うボートを牽引できる車は、我がステップワゴンのみです。

如何せん乗車定員2名にて家族全員は乗れません。

てな訳で、家族三人の共通した趣味はキャンピングカーで各々の車に調理用の道具が装備されており、その中の一つのちょこっと家電三台をもちより、三人で一人鍋を楽しみました。(笑)

2024年09月14日

釣り車改造

久し振りの投稿です。

写真は釣り用のマイトレーラブルボートです。

海無し県住まいの私は隣県の茨城県まで釣りに出かけるのですが、片道2時間以上かかるために前乗りでの釣行を心掛けています。

前乗りでの車中泊は明るい時間に現地に着き、車内でまったりとコンビニ弁当と晩酌が楽しみですが、酒の肴がおきまりのサキイカぐらいしかない。

またイレクターパイプで自作した簡易ベットで、寝袋で寝るのだが、今一寝心地が悪い。

なんとか自宅の布団で寝るような寝心地にならないものかと一念発起。

今までの改造は椅子などを簡単に復旧できることを基本に簡易的な改造にとどまっていたが、どうせ私専用の釣りカーですから大胆にキャンピングカーにしちゃおうと運転席と助手席以外の後部座席を全て取り外し、シンク付き調理台や布団で寝るベットなどを作成。

そんな改造内容を紹介しちゃいます。

寸法180mm×70mmのベットです。小柄な私には十分なサイズです。

ベットの下は全て物入です。

写真は釣り用のマイトレーラブルボートです。

海無し県住まいの私は隣県の茨城県まで釣りに出かけるのですが、片道2時間以上かかるために前乗りでの釣行を心掛けています。

前乗りでの車中泊は明るい時間に現地に着き、車内でまったりとコンビニ弁当と晩酌が楽しみですが、酒の肴がおきまりのサキイカぐらいしかない。

またイレクターパイプで自作した簡易ベットで、寝袋で寝るのだが、今一寝心地が悪い。

なんとか自宅の布団で寝るような寝心地にならないものかと一念発起。

今までの改造は椅子などを簡単に復旧できることを基本に簡易的な改造にとどまっていたが、どうせ私専用の釣りカーですから大胆にキャンピングカーにしちゃおうと運転席と助手席以外の後部座席を全て取り外し、シンク付き調理台や布団で寝るベットなどを作成。

そんな改造内容を紹介しちゃいます。

全体的にはこんな感じです。

キッチンと言いますか食事テーブルです。

寸法180mm×70mmのベットです。小柄な私には十分なサイズです。

ベットの下は全て物入です。

ベットの後部には引き出し式のテーブルが出てきます。

屋外での焼き肉や冷えたビールは最高です。

屋外での焼き肉や冷えたビールは最高です。

調理や食器洗いの蛇口とシンクです。給水及び排水タンクは10ℓです。

別途、飲料水として5ℓのタンクも積んでいます。

別途、飲料水として5ℓのタンクも積んでいます。

自作のスパイスラックです。

ステップワゴンの車内壁はアールが多く、工作には苦労しました。

ステップワゴンの車内壁はアールが多く、工作には苦労しました。

ポータブル電源750whです。長旅に備えて350wh×2台自宅にて待機中です

車のメインバッテリーから太い電線を引き込み、走行充電を行います。

尚、その電線にはリレースイッチで車のエンジンをかけた時のみ充電する

回路を作成し、メインバッテリーのあがり対策としています。

車のメインバッテリーから太い電線を引き込み、走行充電を行います。

尚、その電線にはリレースイッチで車のエンジンをかけた時のみ充電する

回路を作成し、メインバッテリーのあがり対策としています。

テレビ・天井LED照明・FFの電源スイッチです。

車内でカセットコンロを使う場合の換気扇です。

モバイルバッテリーで動いています。

モバイルバッテリーで動いています。

FFヒーターを自分で取り付けました。

業者に依頼すると、FFヒーター本体20万円+工賃10万円以上ってとこでしょうか。

しかし貧困釣り師の私は中華製FFヒーター本体キットを送料込みを13000円で購入し、

自分で取り付けました。今でも何の問題もなく動いています。因みに燃料は軽油です。

業者に依頼すると、FFヒーター本体20万円+工賃10万円以上ってとこでしょうか。

しかし貧困釣り師の私は中華製FFヒーター本体キットを送料込みを13000円で購入し、

自分で取り付けました。今でも何の問題もなく動いています。因みに燃料は軽油です。

充電機能の扇風機や照明を取り付けています。

カーテンは長距離トラック用の遮光カーテンを取り付けています。

てな訳で、釣行前日は現地で早くから晩酌して21時前には就寝です。WW

2020年02月02日

マイボートのバッテリー交換

にほんブログ村

寒い日が続きますねぇ。海況予報も荒れ日が多く、海無し県に住む私は出られるかもの予報で片道100kmを走る気もしないが、出艇地が近い釣り仲間は頻繁にボートを出しています。しかし今一の釣果情報にモチベーションも上がらずボートメンテやタックル弄りで気を紛らせているこの頃です。

てな訳で、本格始動はゴールデンウィーク頃ってところでしょうか。

親しくさせて戴いているマリーナからの情報だが、Lineタイムラインにてプレジャーボートの転覆記事がアップされていた。転覆直後らしい画像にはボートにしがみつく乗員もうつっており生々しい。

転覆原因は解っていないが、画像を見る限り転覆するほどの波高とは見えず、衝突だと予想される。

衝突と言ってもバウが浮き、スターン側からの浸水での沈にみえるから衝突されたか暗礁でしょうか。

動画もアップされており、撮影者のボートの左右にはプレジャーや遊漁船が数多く写っており、転覆船が沖側に写っているから暗礁の可能性は低いでしょうね。

肝心な表題の件だが、マイボートの船外機はセル付きにてオルタネータ(発電機能)が付いており、当然、セル起動に使うバッテリー(蓄電池)が設置されている。

このバッテリー電源は魚探や夜間航行灯にも使われる。

このバッテリーが上がるとセルが使えなくなるが、私の船外機にはスタータロープも付いているので漂流は避けられる。

そのバッテリーだが出艇の都度、電圧が下がってきている。

先々回の出艇時に12.2Vとやや低めと感じてはいたが、先回の出艇時は11.7Vと12Vを切り、オルタネータ発電により12V以上の電圧が充電しているはずだが何故に。?

帰宅後、充電を試みるもエラーコードで充電不可の表示。

11.7Vでもセルや魚探は使えるが、寿命と判断し新品に交換した。

税込み \4,300_

タグ :バッテリー

2019年12月08日

インペラ交換

にほんブログ村

先回の出艇にて浅瀬に船外機のペラを接触させ、川底の砂地を攪拌しその砂を冷却水取り入れ口から巻き込んだのか、塩抜き時の弱々しい排水で異常を発見。

塩抜き時に排水口を針金で突っつくと少しの間水の出がよくなるが・・・取り敢えずインペラでも交換してみるかって言う事で、ウォーターポンプリペアキットとギアオイルを手配。

先ずは交換のためにギアオイルを抜いた。

あちゃぁ、なんちゅう白濁。

プロペラシャフト側かインペラ側のオイルシール不良と思われるが、トーハツ9.8馬力2stのパーツリストが見つからず部品が手配できない。

仕方がないので新しいギアオイルを注入して完了。

次にロワケースを取り外す。

先ずは、前行進のギアを切り替えるシャフトを切り離す必要がある。

そのシャフトは小さい貫通したピンを専用工具で抜かなければならない。

専用工具と言ってもただの鉄の棒だが、サイズを合わせるのが難しいかもです。

ピンが抜ければロワケースの4本のボルトナットを外すだけだが、最後の一本を外すといきなりロワケースが落下しますので台でも当てがっておく必要があります。

外しかけたボルトの部分がインペラが入っているケースだが排気ガスで真っ黒です。

交換済みのインペラ部と取り外したインペラキット。

これでロワケースを組み立てて完了だが、組み立ての前に注意点が一つ。

ロアケースのシャフトがエンジンに繋がる先端を清掃し、グリスをたっぷり塗り込んで差し込む必要がある。この手間を怠ると錆や塩で固着し、ロワケースが外れなくなる。

試運転で排水の勢いを確認して作業完了ですが、・・・・・・・排水の勢いは弱々しく、再度バラシます。

インペラケースのゴムパーツを取付忘れていました。

今度は画像の通り排水の勢いはバッチリです。

次回はプロペラシャフト側のオイルシール交換かな。

タグ :インペラ

2019年11月05日

BBQ釣行

栃木在住の私が釣りに行くのは茨城県の海ですが、年金釣り師の私は下道をトコトコ2時間。

その下道は茨城県の那珂川や久慈川沿いを走るのだが、台風19号であっちこっちが氾濫したとのニュースが頻繁に放送され、今回の釣行でも夜にボートを牽引して走るのに大丈夫か心配していたのだが、全然大丈夫でした。

しかし帰路は明るい昼間に走ってビックリ。

氾濫した濁流に流された雑草が張り付くガードレールが何キロも続く。

那珂川沿いの農家は床下浸水どころか一階の壁がなくなっていた。

書けば切りがないほどの被害を目にした。お見舞い申し上げます。

釣り仲間とのバーベキュー当日、先ずは釣りして釣果はみんなで喰っちまおうって作戦。

私のボート以外は全て雅factory製

意気揚々と船団を組んで出艇したが、ジグで釣れるのは40cmぐらいのイナダばかり。

全てリリース。

大物狙いで120mmのミノーをキャスト。キャストに飽きた頃、「ドォーン」「ギューーーーーン」。

浅場で釣ったせいか強烈な引き。てか初めて経験するパワーかもです。

PE3.0号にリーダー30lbで何とか上がるだろうと思うも、鳴りやまぬドラグ音に肝を冷やしていると、「プッツン」。マジか!

シーバスに遊んでもらおうとストラクチャーへ。

先ずはテールピロピロ系のワームで、・・・・異常無し!

魚探を見ると海底付近にはランカーサイズがウヨウヨ居るのだが、どうも食欲不振らしい。

と言っても諦めが悪い私はミノーで係留された大きな貨物船の船底付近をマキマキ。

ミノーのサイズを下げて8cmに!

60cmぐらいのシーバスが追っては来るが食わない。

同じところにキャストするとまた追ってくる。

しかし食わない!

また同じところにキャストし、やや早巻きにツイッチで「ドン」ドラグが「ジジジィー」。

PE0.8号にリーダーはフロロの3号。

ストラクチャーの柱に巻かれないように注意してネットイン。

しかし後は続かず、BBQもあるので早々に沖上りとした。

で、仲間と釣り&ボート談義でワイワイガヤガヤと盛り上がりました。

次の日も出艇したいが風予報7.0-10m/sで出られそうにないが、一杯飲んだので道の駅でお泊り。

早朝、出艇場所に海況を見に行くと無風でベタ凪模様。

いつもなら遅刻の7:30岸払い。

いつもの要塞ポイントに向けて南下すると直ぐに波は高くなり、北北東の風での南下は帰りがきついので直ぐにUターン。

戻ってくると海老丸さん登場。

私の無風のベタ凪LINE情報で来たとの事。

沖に出られないので港内での釣りとなる。見渡すとプレジャー釣り師も港内で右往左往している。

一応頑張ってはみたが40cmぐらいのイナダ一匹でギブアップし10:30頃に撤退。

2019年10月17日

イケスの水流調整

イケス内の水位を保つための調整パイプを自作しました。

イケスの水は、停止している時は喫水線の水位を保っています。

ところが、滑走すると見事にイケスの水が抜けてしまったり、若しくは、取り入れ口側から噴水の様に吹き出したりします。

イケス内の水位が正常だったとしても、ボートが滑走中のイケス内の水は凄い勢いで攪拌され、泳がせなどで使う鯵や鰯などの小さい魚は一気に弱り死んでしまいます。

そこで、スカッパーにパイプを自作で取付け、問題解決しようってわけです。

取り付けてみたが、微妙にネジ山のピッチが合わないんですよね。

一応は固くねじ込んだので外れないと思うのだが、失敗かもです。

やはり市販品を買うしかないのかなぁ。ww 要;検討です。

イケスの水は、停止している時は喫水線の水位を保っています。

ところが、滑走すると見事にイケスの水が抜けてしまったり、若しくは、取り入れ口側から噴水の様に吹き出したりします。

イケス内の水位が正常だったとしても、ボートが滑走中のイケス内の水は凄い勢いで攪拌され、泳がせなどで使う鯵や鰯などの小さい魚は一気に弱り死んでしまいます。

そこで、スカッパーにパイプを自作で取付け、問題解決しようってわけです。

NEO-330のイケスですが、NEO-390より大きいです!

水道の塩ビ管はボートのスカッパーに合わず、他に探すと何に使うものか

分からないがスカッパーのキャップに合う上画像の塩ビ製品を発見。!

分からないがスカッパーのキャップに合う上画像の塩ビ製品を発見。!

穴を開けたキャップをするため片方のネジ山を削った。

取り付けてみたが、微妙にネジ山のピッチが合わないんですよね。

一応は固くねじ込んだので外れないと思うのだが、失敗かもです。

やはり市販品を買うしかないのかなぁ。ww 要;検討です。

2019年10月10日

レギュレータ交換

セル付き船外機のボートにお乗りの貴方、当然、セル付きイコール発電装置(ゼネレーター)もついていると思うのですが、発電時の電圧は大丈夫ですか。

発電された電気はバッテリーに蓄電され、船外機起動時のセルモーターや魚探やレーダーの電源として使われるのですが、ゼネレーターで発電される電気は交流で、しかもエンジンの回転が上がるにつれて電圧も12vから20vぐらいまで変動し、そのままだとバッテリーどころか魚探などの装備も壊してしまう。

と言っても、発電された電気は交流を直流に整流し、変動した電圧を12vに安定させるレギュレートレクチファイヤ(通称レギュレータ)で制御されている。

マイボートの船外機はTOHATSU9.8psの2stで、120kg以上と重い船体でも15ktで走るまだまだ調子の良い船外機だが、魚探に表示される電圧はアイドリング時12.5vでも走行中は19vちかく上り、一度は魚探の画面が焼けた様になり部分的に表示されなくなった。

幸いにもこの故障は魚探の電源を切り、一時間程経って電源をいれると直っていた。

これは紛れもなくレギュレータの故障であり交換が必要と判断し、ネットで交換部品を探した。

しかし年代物の船外機はパーツリストさえ見つけられず、オートバイ用のレギュレータで代用する事にした。

既存のレギュレータからは、赤・黒・黄・白の4本の線が出ており、黄・白はゼネレーターからの交流電気が入力され、交流にて黄・白が反対に繋がっても問題ないと判断。

赤はバッテリーへの出力で黒はアース線に繋がっている。

依って、4本線(端子)で構成される下画像のオートバイ用レギュレータを探した。

配送料込みで\1,440とリーズナブルだが、届いてみると回路図や構造図は不足されておらず、コネクター式でどの端子に何を接続すれば良いのかさっぱり解らない。

そこでエンジニアの義弟に相談しネットから回路図を入手してもらった。

私もネットで回路図を探したのですが、図ではなく文章で右下端子にバッテリーへの出力と書かれていた。

しかし義弟が探し当てた上画像の回路図では左上がバッテリーへの出力端子となっている。

まっ、文章より回路図が正解だろうと判断し接続した。

早速、試運転。

しかし、セルが回らない。

ん? 調べるとセルを入り切りするリレーを保護する10Aのヒューズが切れている。

って事はレギュレータの接続が違っているのだろうと判断し、私がネットで調べた時に見つけた右下端子にバッテリーへの出力を試してみた。つまり左上と右下を入れ替えて再度の試運転。

これは大成功だった。

上画像で判るように交換品は倍以上の大きさで、元の位置に収まらない。

2stの船外機カウルは小さく、仕方なくキャブレター上のエアー吸入口の上に乗せた。

キャブレターを外したついでにエアーの通り道を2000番のサンドペーパーで磨き、微力でもとパワーアップを期待した。何となく吹き上がりが軽やかになった様な気がするが、気のせいかな。?

因みにレギュレータの試運転だが、高回転で回しても電圧は12.5v付近を安定して出力されており一安心です。各端子の回路さえわかれば簡単な作業です。

セル付き船外機のオーナーさん、マイボートのために電圧のチェックをされては如何ですか。

発電された電気はバッテリーに蓄電され、船外機起動時のセルモーターや魚探やレーダーの電源として使われるのですが、ゼネレーターで発電される電気は交流で、しかもエンジンの回転が上がるにつれて電圧も12vから20vぐらいまで変動し、そのままだとバッテリーどころか魚探などの装備も壊してしまう。

と言っても、発電された電気は交流を直流に整流し、変動した電圧を12vに安定させるレギュレートレクチファイヤ(通称レギュレータ)で制御されている。

マイボートの船外機はTOHATSU9.8psの2stで、120kg以上と重い船体でも15ktで走るまだまだ調子の良い船外機だが、魚探に表示される電圧はアイドリング時12.5vでも走行中は19vちかく上り、一度は魚探の画面が焼けた様になり部分的に表示されなくなった。

幸いにもこの故障は魚探の電源を切り、一時間程経って電源をいれると直っていた。

これは紛れもなくレギュレータの故障であり交換が必要と判断し、ネットで交換部品を探した。

既存のレギュレータ(スタンレー製?)

しかし年代物の船外機はパーツリストさえ見つけられず、オートバイ用のレギュレータで代用する事にした。

既存のレギュレータからは、赤・黒・黄・白の4本の線が出ており、黄・白はゼネレーターからの交流電気が入力され、交流にて黄・白が反対に繋がっても問題ないと判断。

赤はバッテリーへの出力で黒はアース線に繋がっている。

依って、4本線(端子)で構成される下画像のオートバイ用レギュレータを探した。

配送料込みで\1,440とリーズナブルだが、届いてみると回路図や構造図は不足されておらず、コネクター式でどの端子に何を接続すれば良いのかさっぱり解らない。

そこでエンジニアの義弟に相談しネットから回路図を入手してもらった。

私もネットで回路図を探したのですが、図ではなく文章で右下端子にバッテリーへの出力と書かれていた。

しかし義弟が探し当てた上画像の回路図では左上がバッテリーへの出力端子となっている。

まっ、文章より回路図が正解だろうと判断し接続した。

早速、試運転。

しかし、セルが回らない。

ん? 調べるとセルを入り切りするリレーを保護する10Aのヒューズが切れている。

って事はレギュレータの接続が違っているのだろうと判断し、私がネットで調べた時に見つけた右下端子にバッテリーへの出力を試してみた。つまり左上と右下を入れ替えて再度の試運転。

これは大成功だった。

上が交換品で下が従来品!

上画像で判るように交換品は倍以上の大きさで、元の位置に収まらない。

2stの船外機カウルは小さく、仕方なくキャブレター上のエアー吸入口の上に乗せた。

キャブレターを外したついでにエアーの通り道を2000番のサンドペーパーで磨き、微力でもとパワーアップを期待した。何となく吹き上がりが軽やかになった様な気がするが、気のせいかな。?

因みにレギュレータの試運転だが、高回転で回しても電圧は12.5v付近を安定して出力されており一安心です。各端子の回路さえわかれば簡単な作業です。

セル付き船外機のオーナーさん、マイボートのために電圧のチェックをされては如何ですか。

タグ :レギュレータ

2019年09月30日

2019/09/28(土)釣行

久しぶりのマイボート釣り、ブログやYouTube用にファイトシーンが数多く撮れたと愉しみにしてたのですが・・・・ゴープロの電源をONにするも録画スイッチを押し忘れてメモリーカードは空っぽでした。

動画のワンカット画像を当ブログに使うつもりだったので、当然、この記事の画像は帰宅後に撮った釣果写真のみです。てな訳で文章ばかりの記事ですが悪しからずです。

いつもの様に茨城県の海に前乗りし、現地近くの道の駅で夜明けまで熟睡。

5時前に出艇地に移動し待機していると、ケロンパさん到着。

互いに準備しながら(と言ってもタックルをボートに積むぐらいですが)世間話をしていると、小磯さん・池田さん・大場さん・海老さん・・・ほかに仲間が次々到着。

5:30過ぎ、日の出を待って出艇。

多くのメンバーはヒラマサやサワラ狙いで沖にかっ飛んで行きますが、私の朝一番はいつもの様に沖堤などのストラクチャーにてシーバスチェック。

ワームやミノーを投げまくるも反応なし。しかしシーバスポイント近くのバース周りにはあっちこっちでナブラが湧き、30gのジグをぶっこんでしゃくると一発でヒット。

しかし上がってきたのはドラグ必要無しのイナダばかり。全リリースで早々に仲間の後を追うもヒラマサポイントには誰もおらず、サワラを求めて沖を目指した。

沖は至るところで直径10m程のナブラが湧き、時折、食い上げた勢いで飛び出した魚のジャンプが見える。早速、40gの撃投ジグを投げ込むが反応は悪く、時折ヒットするもイナダばかり。

更に沖に行けば大物が釣れるかもと移動していると私と同じNEOボートに乗る小磯さんを発見。

釣果を聞くとミノーでサワラがヒットしたという。早速、私もジグからミノー(Shimanoエクスセンスサイレントサシン129F)に変更。

ナブラを探すにはボート仲間を探せば容易に辿り着く。

サイレントアサシンはソルトゲームのエキスパート鈴木 斉氏がshimano動画で紹介していたもので、ヒラマサ狙いでタックルボックスに潜ませていたものだが、一投目でツインパのドラグが悲鳴をあげる。

ツインパ3000HGにラインPE1.0号。リーダーはフロロの5号(20lb/9.1kg)。

とは言え時間にして3分ぐらいの取り込みだがファイトは充分に楽しめた80cmクラスのサワラだった。

より大きいサワラを求めて更に沖のナブラを打つが、そこはペンペンシーラのナブラ。当然、全リリース。

当然、先程のサワラヒット水深のナブラを探し、ミノーをツイッチしながらリトリーブ。

今度は2投目でドラグがギューーーーーン。これは桁違いにでかいと期待したが、75cmぐらいのサワラのスレ掛かり。

昼近くになるとナブラも鳴りを潜めるが、メガ鯵やデカ鯖を求めてミノーをキャストしていると60cmクラスのワラサがヒット。これはこれでファイトが楽しい。結局、同じ様なポイントでワラサは3本釣れ、デカ鯖やサワラを追加して昼頃、沖上りとした。

釣果:ワラサ60cmクラス×3 サワラ70~85cm×3

カンパチ45cm×1鯖50cm×1 鯵20cm×2

他イナダやペンペンシーラを沢山リリース。

久々に青物とのファイトを楽しめた一日でした。秋深まる次回は真鯛狙いかな。

乞うご期待です。

因みに、妻や娘に一番喜ばれたのは〆鯖でした。ww

動画のワンカット画像を当ブログに使うつもりだったので、当然、この記事の画像は帰宅後に撮った釣果写真のみです。てな訳で文章ばかりの記事ですが悪しからずです。

いつもの様に茨城県の海に前乗りし、現地近くの道の駅で夜明けまで熟睡。

5時前に出艇地に移動し待機していると、ケロンパさん到着。

互いに準備しながら(と言ってもタックルをボートに積むぐらいですが)世間話をしていると、小磯さん・池田さん・大場さん・海老さん・・・ほかに仲間が次々到着。

5:30過ぎ、日の出を待って出艇。

多くのメンバーはヒラマサやサワラ狙いで沖にかっ飛んで行きますが、私の朝一番はいつもの様に沖堤などのストラクチャーにてシーバスチェック。

ワームやミノーを投げまくるも反応なし。しかしシーバスポイント近くのバース周りにはあっちこっちでナブラが湧き、30gのジグをぶっこんでしゃくると一発でヒット。

しかし上がってきたのはドラグ必要無しのイナダばかり。全リリースで早々に仲間の後を追うもヒラマサポイントには誰もおらず、サワラを求めて沖を目指した。

沖は至るところで直径10m程のナブラが湧き、時折、食い上げた勢いで飛び出した魚のジャンプが見える。早速、40gの撃投ジグを投げ込むが反応は悪く、時折ヒットするもイナダばかり。

更に沖に行けば大物が釣れるかもと移動していると私と同じNEOボートに乗る小磯さんを発見。

釣果を聞くとミノーでサワラがヒットしたという。早速、私もジグからミノー(Shimanoエクスセンスサイレントサシン129F)に変更。

ナブラを探すにはボート仲間を探せば容易に辿り着く。

サイレントアサシンはソルトゲームのエキスパート鈴木 斉氏がshimano動画で紹介していたもので、ヒラマサ狙いでタックルボックスに潜ませていたものだが、一投目でツインパのドラグが悲鳴をあげる。

ツインパ3000HGにラインPE1.0号。リーダーはフロロの5号(20lb/9.1kg)。

とは言え時間にして3分ぐらいの取り込みだがファイトは充分に楽しめた80cmクラスのサワラだった。

より大きいサワラを求めて更に沖のナブラを打つが、そこはペンペンシーラのナブラ。当然、全リリース。

当然、先程のサワラヒット水深のナブラを探し、ミノーをツイッチしながらリトリーブ。

今度は2投目でドラグがギューーーーーン。これは桁違いにでかいと期待したが、75cmぐらいのサワラのスレ掛かり。

昼近くになるとナブラも鳴りを潜めるが、メガ鯵やデカ鯖を求めてミノーをキャストしていると60cmクラスのワラサがヒット。これはこれでファイトが楽しい。結局、同じ様なポイントでワラサは3本釣れ、デカ鯖やサワラを追加して昼頃、沖上りとした。

カンパチ45cm×1鯖50cm×1 鯵20cm×2

他イナダやペンペンシーラを沢山リリース。

久々に青物とのファイトを楽しめた一日でした。秋深まる次回は真鯛狙いかな。

乞うご期待です。

因みに、妻や娘に一番喜ばれたのは〆鯖でした。ww

2019年09月21日

マイボート乗り換えと艤装

長年乗り換えてきたゴムボートも歳を重ねると準備や片付けに疲れ果て、畳んでの収納が長所とするゴムボートをトレーラー積みでの釣行という邪道にはしっていましたが、この度、FRP艇に乗り換えました。

一つ前のブログ記事で紹介しました釣り仲間のタケル君から譲ってもらいました。

上画像の状態でしたが、魚探・座席・ロッド立てが無く、またトレーラーの錆やグリス漏れが気になり暫くは艤装やメンテを楽しみました。

1、先ずは魚探 HONDEX HE-81GPⅡ-Di を取付け。

2、回転式の椅子を取付け。

3、センターコンソールにロッドホルダーと棚を取付け。

4、スロープレールにタイヤを取付け。

5、ローラーガイドを取り付けたが、スロープレール使用にてトレーラー

を海水に漬けないので無用の長物でした。

6、車のバッテリー保護や電源遮断のためメインブレーカーを取付け。

7、オートビルジポンプの取り付けで船底に海水が溜まった場合に自動排出。

8、夜間航行申請のための艤装。

夜明け1時間前出艇によるメバルやシーバス狙いが目的の夜間航行

申請だが、面倒なので次回の中間検査に夜間航行申請をするつもり。

センターコンソールのサイドに立てた航海灯とバウの2色灯

進行方向を照らすLED照明

2色灯と照明灯

夜間航行灯等、及びビルジポンプの手動スイッチ

9、バウ/スターン レールの取り付け。※釣り仲間の池ちゃん製

意匠性向上と乗員の落水防止ってか安心感向上ですね。

10、船名及びクラブ名の貼り付け。 ※釣り仲間、小磯さん寄贈!

大半が画像ばかりですが長文になりましたので、この辺りで閉じたいと思います。

次回こそ大漁記事をアップしたいと思います。

艇:NEO-330シ-ボーイJR-DX(ステアリング仕様・Wデッキ)

船外機:TOHATSU 9.8ps 2st 2011年製 (セル・ダイナモ付き)

トレーラー:ソレックス社製(軽トレーラー)ホーシングにグリス漏れ

船外機:TOHATSU 9.8ps 2st 2011年製 (セル・ダイナモ付き)

トレーラー:ソレックス社製(軽トレーラー)ホーシングにグリス漏れ

一つ前のブログ記事で紹介しました釣り仲間のタケル君から譲ってもらいました。

上画像の状態でしたが、魚探・座席・ロッド立てが無く、またトレーラーの錆やグリス漏れが気になり暫くは艤装やメンテを楽しみました。

1、先ずは魚探 HONDEX HE-81GPⅡ-Di を取付け。

2、回転式の椅子を取付け。

3、センターコンソールにロッドホルダーと棚を取付け。

4、スロープレールにタイヤを取付け。

5、ローラーガイドを取り付けたが、スロープレール使用にてトレーラー

を海水に漬けないので無用の長物でした。

6、車のバッテリー保護や電源遮断のためメインブレーカーを取付け。

7、オートビルジポンプの取り付けで船底に海水が溜まった場合に自動排出。

8、夜間航行申請のための艤装。

夜明け1時間前出艇によるメバルやシーバス狙いが目的の夜間航行

申請だが、面倒なので次回の中間検査に夜間航行申請をするつもり。

9、バウ/スターン レールの取り付け。※釣り仲間の池ちゃん製

意匠性向上と乗員の落水防止ってか安心感向上ですね。

10、船名及びクラブ名の貼り付け。 ※釣り仲間、小磯さん寄贈!

大半が画像ばかりですが長文になりましたので、この辺りで閉じたいと思います。

次回こそ大漁記事をアップしたいと思います。

2018年10月26日

固いボートで久々釣行

転勤族の私が最後の地に選んだ栃木県ですが、妻の地元にて私に旧友はおらず、趣味の釣り仲間は全て県外でしたが、やっと地元にも釣り仲間ができました。

同じ市内に住む健(タケル)さんです。

タケル君と言えばジャニーズの佐藤 健だが、釣り師のタケル君も負けず劣らずのナイスガイで、長いお付き合いができそうです。

そんなタケル君と固いボートでのタンデム釣行に行ってきました。

因みに固いボートとはNEO330ですが、330シーボーイでもセンターコンソール付きのトレーラブルボートです。

そんな仲間との釣果は、タケル名人のお陰でサゴシ、カツオ、マゴチ、アイナメ、カンパチ、真鯛、石鯛、他と楽しい時間が過ごせました。

てな感じで釣り内容は端折りましたが、今回の投稿はNEO330のインプレを少々。

と言っても、製造中止で中古艇も数少ないでしょうけどね。

〈主要諸元〉

全長:3.30m 全幅:1.38m 船体質量:110kg程

定員:3名 推量馬力:2〜9.8馬力

装備:イケス、デッキ排水、不沈構造、センターコンソール

同じサイズのミニボートではホープが有名だが、ホープは軽量でカートップが主流だがNEOは重いためトレーラブルってところが大きな違いでしょう。

艤装や片付けの時間が面倒でトレーラーにゴムボートを積んで釣行している私ですから、釣りでの使い勝手や操作性が良いNEO330はたいへん気に入りました。

先ず、ホープと異なり舷が高く安心感があります。

舷が高いために船外機のトランサムサイズはL足になりますが、センターコンソールでの操作にて船外機を取り外す事がないので問題ありません。

次にハル(船体)ですが波切りが良いわりには安定感があり、波浪にもよるが立ってのキャスティングできます。

特にお気に入りはセンターコンソール前のイケスですが、タンデム時の背もたれ椅子になり、タンデム釣行艇として理想的な設計です。

またバウ(船首)とスターン(船尾)に大きな物入れがあり、主にバウにはパラアンカーを、スターン側にはガソリンタンクを入れるのだが、双方ともタックルボックスを入れるスペースは充分にあり、ゴムボート釣りの様に艇内がタックルボックスだらけにならず足元がスッキリします。

大いに気に入ったセンターコンソール付きNEO330でしたが、センターコンソールでの操作機能を費用にすると極端に高くなるんでしょうね。

新艇で購入するなら懐具合にもよりますが、NEO375にするかもですね。

とは言え、潮に影響されやすい現在のホーム母港からの出艇には理想的な大きさですね。

同じ市内に住む健(タケル)さんです。

タケル君と言えばジャニーズの佐藤 健だが、釣り師のタケル君も負けず劣らずのナイスガイで、長いお付き合いができそうです。

そんなタケル君と固いボートでのタンデム釣行に行ってきました。

因みに固いボートとはNEO330ですが、330シーボーイでもセンターコンソール付きのトレーラブルボートです。

NEO330シーボーイJRーDX (ステアリング仕様・Wデッキ)

そんな仲間との釣果は、タケル名人のお陰でサゴシ、カツオ、マゴチ、アイナメ、カンパチ、真鯛、石鯛、他と楽しい時間が過ごせました。

てな感じで釣り内容は端折りましたが、今回の投稿はNEO330のインプレを少々。

と言っても、製造中止で中古艇も数少ないでしょうけどね。

〈主要諸元〉

全長:3.30m 全幅:1.38m 船体質量:110kg程

定員:3名 推量馬力:2〜9.8馬力

装備:イケス、デッキ排水、不沈構造、センターコンソール

同じサイズのミニボートではホープが有名だが、ホープは軽量でカートップが主流だがNEOは重いためトレーラブルってところが大きな違いでしょう。

艤装や片付けの時間が面倒でトレーラーにゴムボートを積んで釣行している私ですから、釣りでの使い勝手や操作性が良いNEO330はたいへん気に入りました。

先ず、ホープと異なり舷が高く安心感があります。

舷が高いために船外機のトランサムサイズはL足になりますが、センターコンソールでの操作にて船外機を取り外す事がないので問題ありません。

次にハル(船体)ですが波切りが良いわりには安定感があり、波浪にもよるが立ってのキャスティングできます。

特にお気に入りはセンターコンソール前のイケスですが、タンデム時の背もたれ椅子になり、タンデム釣行艇として理想的な設計です。

またバウ(船首)とスターン(船尾)に大きな物入れがあり、主にバウにはパラアンカーを、スターン側にはガソリンタンクを入れるのだが、双方ともタックルボックスを入れるスペースは充分にあり、ゴムボート釣りの様に艇内がタックルボックスだらけにならず足元がスッキリします。

大いに気に入ったセンターコンソール付きNEO330でしたが、センターコンソールでの操作機能を費用にすると極端に高くなるんでしょうね。

新艇で購入するなら懐具合にもよりますが、NEO375にするかもですね。

とは言え、潮に影響されやすい現在のホーム母港からの出艇には理想的な大きさですね。

2018年06月11日

なんて日だ!

にほんブログ村 ポチよろしく

最近、三週連続でゴムボ釣りに行っていますが、記憶が曖昧なので以前の二週分はさらっとアップ。

2018/05/27(日)

ヒラマサ好調の情報にて出撃。

先ずは沖堤のテトラにてシーバス撃ちから開始。

特にサラシの中にワームを打ち込むとワンキャストワンヒットにて70cmオーバーを2本ゲットし、早々にヒラマサポイントに移動。

30分ぐらいで一本は釣れたが後が続かない。

会仲間のタンク丸船長からヒラ一本を頂戴し沖上りとなった。

ヒラスズキ×2 ヒラマサ1+(1)

2018/06/03(日)

妻が青物の刺身は喜ばないので、先ずはシーバス狙いで沖堤に!

沖テトラのサラシにルアーを打ち込み、5割以上の確率でヒラスズキがヒットする。

70cmクラスのヒラスズキをPE0.8号にフロロ4号はなかなか楽しめます。

シーバスはいくらでも釣れそうな雰囲気だが、2本だけ土産にして3本ほどリリースしてヒラマサポイントに移動。

しかし、期待のヒラマサは釣れず・・・・・イナダしか釣れない。(泣)

遠くで鳥が騒いでいるので全速力で駆け付けるもイナダクラスしか釣れない。

シーバスのお土産はゲット済みで、ド干潮になる前の9時前には沖上りとした。

2018/06/09(土)

いつもの様に沖テトラのシーバス狙いから開始するもお触りすらない。

海況が穏やか過ぎてサラシも無く、30分ぐらい粘るが泣き尺メバルの一匹で諦めた。

次に向かったのは恒例になりつつあるヒラマサポイントだが、波高にも関わらず9.8馬力のパワー全開での走行でゴムボはジャンプし、チューブ上に取り付けたプラBOX内のフィッシュグリップが宙に舞い海中に沈んだ。。

これが「なんて日だ!」の幕開けだった。

次のヒラマサポイントではトップやジグで頑張るがお触りすら無く、早々にヒラマサポイントをあとにした。

沖のブイ周りもチェックするが魚探は無地の青色だけ。

時刻は9時過ぎだが、デイシーバス狙いで初めてのストラクチャーに向かった。

一投目、シンキングミノーだが着水と同時に「バシュッ」と海面で喰いあげた。それは小型の50cm弱のシーバスだがトップでの食い上げは面白い。

取り込み早々に二投目をキャスティング。

着水と同時に一巻きリトリーブすると海面が「もぁ」と盛り上がり、ツインパ3000HGのドラグが「ジジジジジィ」「ジジジジジィ」「ジジジジジィ」と止まらない。

杭周りストラクチャーでのモンスターとの戦闘開始だが、90cmクラスのシーバスよりパワーを感じる。

案の定、海中で杭の牡蠣殻にでも引っかかったのかドラグは出るが巻きとれない。

なすがままになっていると、「プン」と12lbのリーダーが切れた。

再度、同じポイントにルアーを打つが二匹目のドジョウはおらず、逃げた魚は大きいと思い知った。

その後、モンスターがヒットした辺りを魚探 (HONDEX HE-81GPⅡ-Di)でチェックすると、赤い魚に99cmの表示がうじゃうじゃ居る。

そこでミニジグを投下するも場を荒らし過ぎたのか無視され続けた。

AM11時過ぎ、帰港ついでにいつものバース周りをチェック。

早々に60cmクラスのシーバスがヒット。

無事にネットランディングを終え、フィッシュグリップで・・・・無かった。

どうしたものかとプライヤーでフックを外していると、クーラーボックスの上でネットを下げ過ぎたのかシーバスが飛び出して海面にジャンプ。。

「まっ良いか!」

て次のストラクチャーにミノーを打つとまたまたヒット。

今度もランディングに成功し、今度は逃がさないぞとネット内でエラ切りをして海水に浸けると、「ぴょん」と飛び出てお帰りになった。エラ切り後だけにシーバスには悪いことをした。

それにしてもこれは面白いと釣り続け、ここでは6ヒット/4キャッチ/2リリースというデイシーバスとしては最高の結果となった。

それにしても連続でのネットから逃げられるなど、まったく「なんて日だ!」と思いつつ出艇場所に着岸し、ゴムボから降りて舫(モヤイ)を岸の岩に繋いでいると、一羽のカラスが艇内のコンビニ袋から食べていないパンを咥えて飛び去った。

この出来事が最後の「なんて日だ!」でした。

2018年05月20日

ゴムボのエア漏れ補修

にほんブログ村 ポチよろしく

ゴムボの釣りをこよなく愛する年金釣り師だが、現地での艤装や片付けが面倒で今年からトレーラブルにした。

当然、ゴムボは膨らんだ状態でトレーラーに積みっぱなしなのだが、都度、膨らましていた時には気が付かなかったエアー漏れだが、上画像の様に膨らんだ状態で何日も放置すると張りが無くなるどころかフニャフニャ状態になる事に気づいた。

前乗りの前日にエアーを定気圧にすれば釣りには影響ない程度のエア漏れだが、何となく気分はぱっとしない。

そこで、船体の洗浄ついでに中性洗剤の泡でエアー漏れをチェックするが漏れ箇所は見つからずであった。

と言っても船体は萎むからエアーが漏れある事は拭えない。

それではと艇内に水を入れプール状態にしてチェックしてみた。

泡チェックでは気づかなかったが、船体3か所、キール1か所、つまり床の高圧マット以外は全てのバルブから気泡がでていた。

全てのバルブって事は挟み込み部に塩でも噛んでいるのかと裏側を触ってみると、確かに塩でのザラ付きを発見。

濡れたウェスで丹念に拭き取り、バルブも水洗いして再取り付け。

再度、水を張ってチェックすると以前よりは気泡が少ないが完全ではない。

近くで作業をみていたエンジニアの義弟が言うには、バルブの構造は先端に取り付けられた黒いゴム状のリングがバルブ取り付け時の締め付けにより潰されてエアーをカットするのではとの事。

車ではブレーキシステム等も類似的な物があるとの事でした。

車の場合はゴムのリングにシリコングリースを塗ると治るのでやってみればと特殊グリースを出してくれた。

このシリコングリースをゴムのリングに塗ってバルブを取り付けると、リングにかかる圧が高い部位のグリースは圧が低い部位に押し出され(移動)エアーが漏れなくなるようだ。

バルブ以外にヒレパンチと思われるエアー漏れ部の二か所を補修し、艇内をプール状態にしてのチェック後、完了とした。

まだ一夜しか過ぎていないが、今のところは船体はパンパンに張りがある。

さてさて一か月放置でも張りがある事を願うが・・・・・。

せめて次回の釣行まで。!

因みに今回使った上画像のシリコングリースだが、チューブ一本6千円ぐらいするとの事。

ほんの少ししか使わないから投資対効果としては難しいところですよね。

もっと少量の容器で売っているかもですけどね。

追記

シリコングリースは必ずゴムリングを外した状態でリングに塗布の事。

取り付けた状態で上から塗布しても効果が確保できない。

2018年05月11日

やっと釣り開始

にほんブログ村 ポチよろしく

4月28日(土)

2018年 初釣りに行ってきました。

例年なら霜降りる1月でも初釣りに行っていますが今年はトレーラー購入や改造に時間を取られ、やっとゴールデンウィークに初釣りです。

どんべ丸さんを追って沖に向かいます!

釣り仲間のシーバス好調情報に誘われての釣行ですが、久しぶりのシーバスはバラシ連発。

後で思えばバラシ原因はラインブレークは無かったがドラグの絞め過ぎだったと反省しきり。

途中からはシーバス狙いでワームをキャスティングするも、釣れるのは25cmぐらいのメバル(2匹)か40cm~48cmのアイナメ(7匹)ばかり。

と言ってもこれはこれで楽しく、家族に喜ばれる美味しい土産になりましたけどね。(^艸^)ムフッ

5月5日(土)

釣り仲間(爆釣会)のBBQ大会に参加してきました。

参加人数は・・・・20人ぐらい?

次の日に浮く予定をしていましたので流石に二連泊となる前夜祭には参加しませんでしたが、付き合いの長いメンバーでの前夜祭は、かなぁ~り盛り上がったようです。(〃艸〃)ムフッ

当然、本番のBBQはA5ランクの焼き肉に飲み放題で盛り上がり、いやぁ私も酔っぱらって早くから寝ちゃいました。

5月6日(日)

絶好の釣り日和!

みんな(どんべ丸さん、海老丸さん、弟子丸さん達)とシーバス狙いで夜明けに出艇。

7~8艇のミニボート仲間です!

これは私で、ジョイクラJEX-305に9.8馬力です。

いつものシーバスポイントでルアーをキャストすると、一投目で75cmぐらいのシーバスがヒット。

先週釣行の反省を活かし、ドラグはやや緩め。

久しぶりのシーバスとの格闘を味わいました。

地合いは短く30分ぐらいで5匹を釣り上げ、その後、ヒラマサポイントなどもチェックしましたが居るもののヒラマサ祭りには時期早々の様です。

鱗をとっている時にフト思ったのですが、これってヒラスズキですよねぇ。?

5匹中3匹がやや小顔で体高の高いシーバスでした。

テトラのサラシばかりにルアーを打ち込んでいましたのでヒラスズキが釣れてもおかしくはないんですけどね。

そう言えば帰宅後に魚を捌いていたらやけに疲れ、途中で止めて風呂でも入って疲れを癒そうとしたら風呂上がりのビールの後に寒くなり......いまだに風邪が治りません。(´;ω;`)

んじゃまた!

2018年04月22日

車中泊用ベットの改良

にほんブログ村 ポチよろしく

最近の記事は工作物ばかりですが、先週は超久しぶりですが釣りに行きました。

・・・ですが、釣りもしない義弟と前乗り前夜に飲み過ぎ、早朝のモーニングサービスタイムを逃し、二日酔いでのゲロゲロ釣果は当然の坊主で記事になりませんでした。(泣)

てな訳で二週連続の釣行も考えたのですが、車中泊の寝心地の悪さを思い出し、釣りはGWに連浮でもしようとベット改良に取り組んだ。

ハッチバック側から見たイレクターパイプ製ベット

寝心地に影響するベットの寝床は12mm合板に薄い銀マットを巻いただけの物で、寝る時はエアーマットを敷いて寝袋や毛布でねているが、エアーマットのせいで身体がふあふあと安定せず左右に転がる感じ。

てか見た目も安っぽさ全開です。

そこで大手ホームセンターのジョイフルホンダの店内を徘徊し、厚み20mmのゴム製ショック干渉マットと黒色合皮を購入。

折角のゴム製ショック干渉マットだがt20mmでは薄すぎると判断し、押し入れから使用していない敷きマットのスポンジを重ねて使用。

で、完成したのが・・

銀マットの時は違和感たっぷりだったが、車内のインテリアカラーに合った黒色合皮にてばっちりの出来栄えに仕上がりました。